🎨 CSS Advent Calendar: Day 10 / Interoperability in CSS, &c.

Published on

Updated on

CSS におけるブラウザの負債とエコシステム側の解決策

Table of Contents

Table of Contents

はじめに

CSS エコシステム動向における手始めとして、ブラウザ/ブラウザベンダの CSS における技術的負債とも捉えられる「ベンダプレフィクス」と「UA StyleSheet」への対処をとりあげます。

The Browser Wars, Standards Emergence

Web で最初の標準化団体である W3C が発足したのは 1994年10月で、CHSS が提案されたのも同年の 10月。W3C が発足した当初は、まだまだ標準化団体としての影響力が弱く、ベンダが実装を試行錯誤せざるを得なかったのも頷ける時期です。

歴とした”標準”やガイドラインがない中、各ベンダは牧歌的な機能実装を繰り返していたといえます。結果として、UA Style を含め、互換性をよそに機能開発が優先され、俗にいう「ブラウザ戦争」の時代につながります。

ブラウザ戦争に関しては、 🎄Open UI Advent Calendar: Day 4 / Customizable Select Element Ep.2 でも述べましたが、「MS の IE」 vs 「Netscape Communications の NN (Netscape Navigator)」 という構図で機能実装の競争が激化した出来事です。当時のメジャーなベンダが独自解釈で仕様を実装に移した結果、開発に支障をきたすほど一貫性の問題が顕著に現れました。

ここで発足したのが WaSP(Web Standards Project) で、W3C の仕様を推奨事項ではなく「標準」として位置付け、仕様に準拠したブラウザの開発が各社に働きかけられました。

WaSP の活動の影響も相まって、2001年近辺には IE vs NN のブラウザ戦争は終結したと言われています。仕様が「推奨」ではなく「標準」としての立ち位置を取れるようになったのは、2000年台に入ってやっとのことでした。

とはいえ、この後も IE、NN を OSS 化した Firefox、Opera、Safari、Chrome といったブラウザが群雄割拠し、主導権を巡って混迷を極めた時代が続きます。

Vendor Prefixes

この頃に誕生したのが、ベンダプレフィクスです。

ベンダプレフィックスとは、 CSS や JS API を試験的に実装する際に、 API 名につけるベンダ固有の接頭辞を指します。標準化が進むまでの間、各ブラウザの実験的な実装を可能にするものです。実験的に提供する機能に **-moz-**transition や **moz**RequestAnimationFrame などとすることで、理論上は Author 側コードを壊すことなく、新しい機能の取り入れが可能になりました。

しかし、実験的な提供が目的であったにも関わらず、ベンダプレフィクスは開発者間で根強く普及してしまいます。

実験としての意味を失い、標準化が進むまでの間に、非標準の書き方のみが広く普及してしまうと、最終的に標準化された記法を導入してもらうことが困難になるという結果を招くことになりました。

ベンダプレフィクスの乱用を防ぐために、標準側でもガイドラインを設けるなどの取り組みを行ってはいたようですが、

「Author はベンダプレフィクスを実験的なものとして使ってくれるだろう」という性善説の上に成り立つことに変わりはありませんでした。

今では、こうした実験的な機能の利用は、feature flags / さまざまなビルドの提供 / Origin Trials でブラウザレベルで制御するべき、という考え方が主流になっています。

Vendor Prefix の問題点や、その解決策としての Origin Trials については、以下が参考になります。

ブラウザ戦争の影響を色濃く受けたベンダプレフィクスに加え、UA StyleSheet の差分も、ブラウザ互換性の話題に上がる項目の一つです。

UA Styles

UA Style に関しても、Web の黎明期から今日のモダンブラウザまで、変わらず乖離し続けています。

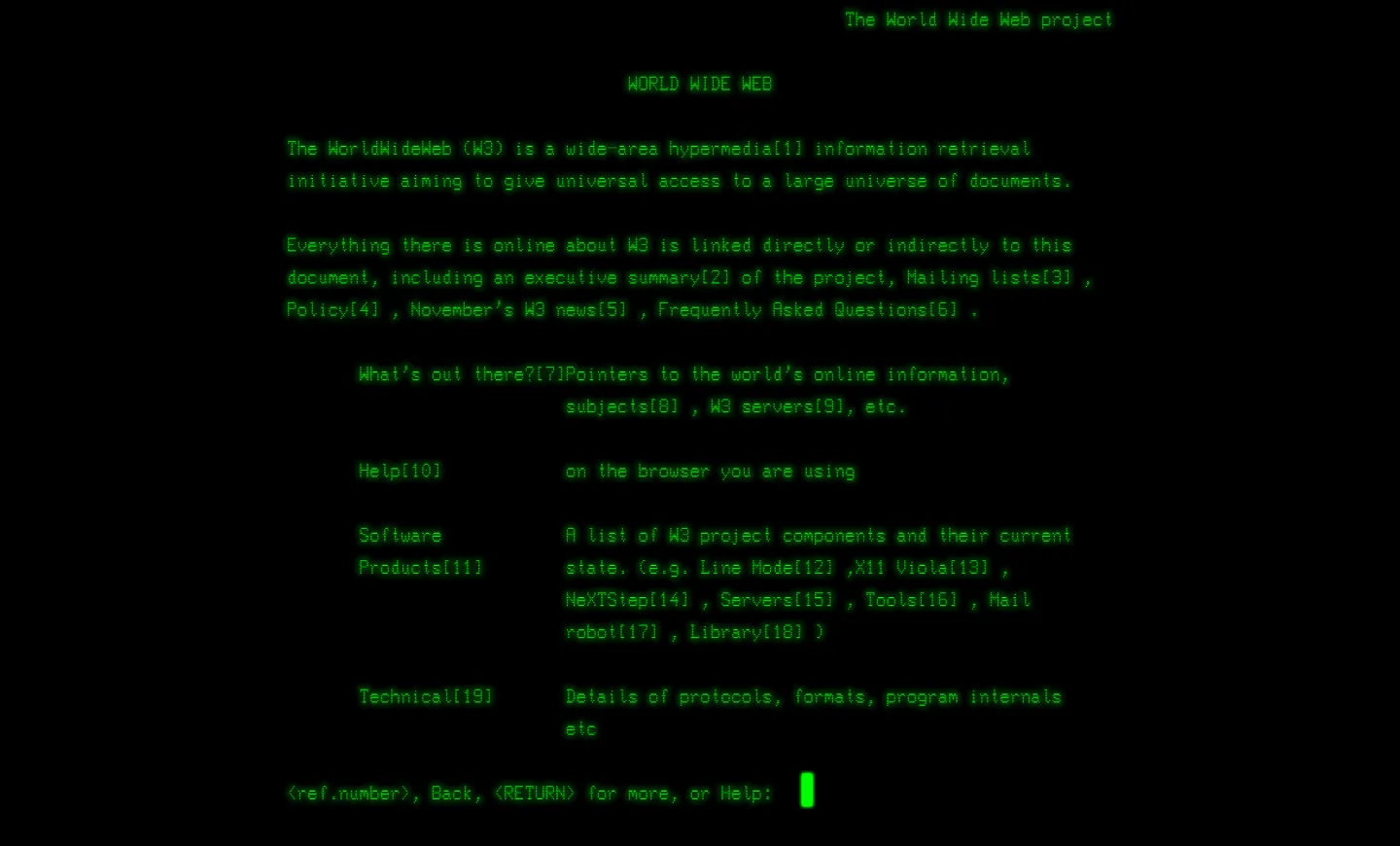

世界で初めてパブリックからのアクセスが可能になったブラウザである line-mode browser でも、すでに以下のような見た目を持っていました。スタイル言語が存在しない時代ながらも、パラグラフ間に間隔があったり、文字が緑だったり、マージンがあったりします。

このように、スタイル言語の登場以前からずっと、ブラウザはそれぞれのデフォルトスタイルを持っていました。

とはいえ、「標準」を機能させる基盤が整っていない状況の中、ブラウザ戦争が起こり、モダンブラウザが登場し、そこで UA StyleSheet がCSS として初めて定義されたのは CSS2 の仕様からでした。

その間、ブラウザは独自の UA StyleSheet を持ち続け、Author はそれに依存してスタイルを適用してきました。Day8 でもみたように、UA StyleSheet は、生の HTML ページの見た目を想像以上に整えている重要なスタイルシートです。

標準が影響を持つ以前に、ブラウザは増え、広く普及しました。そのデフォルトの見た目に最も影響を与えるスタイルを統一したいという思いはずっと根底に存在していますが、完璧に均すには、互換性のリスクが大きすぎる状況になっていました。

今では推奨される UA StyleSheet が HTML Living Standard に定義されて、W3C や WHATWG が推奨するドラフトも「仕様」として機能するまでには至ってます。

しかしそれでも、UA StyleSheet の差分は依然として存在し、ブラウザ間で一貫した見た目にするための”ハック”が存在してきました。

Reset/Normalize/Remedy … CSS

Reset CSS

2006年に Eric Meyer によって発表された Reset CSS の思想は、UA StyleSheet の差分の影響を受けないよう、全ての UA スタイルをリセットするという手法です。これは、今後登場する多くの Reset 系 スタイルシート に影響を及ぼすものとなります。

with a “reset” style sheet, we can make that default look more consistent across browsers, and thus spend less time fighting with browser defaults.

Reset CSS はブラウザ間の差分をなくすことを前提としつつ、<strong> や <em> など、全ての HTML 要素に対して UA Style をリセットするという、少々 Opinionated な思想を含んだものでした。

There’s another reason I want to reset a whole lot of styles on a whole lot of elements. Not only do I want to strip off the padding and margins, but I also want all elements to have a consistent font size, weight, style, and family. Yes, I want to remove the boldfacing from headings and strong elements; I want to un-italicize em and cite elements.

I want all this because I don’t want to take style effects for granted.

現在では、全ての UA Style をリセットせずとも、「Opinionated なアプローチをとりながら均す」ようなスタイルシートを、俗に「Reset CSS」と呼ぶ傾向にあります。

- Examples of Reset CSS

初期 Reset CSS のように「全てをリセットする」というアプローチは、今でいう all: initial; に近い考え方です。 UA StyleSheet の差分が顕著な時代は、一貫したスタイルを実現するために有効だったかもしれませんが、UA StyleSheet の差分が小さくなるにつれ、「UA Style ”全て”をリセットする」ことは、むしろ Author に多くのスタイルを強いる負担につながりました。

Normalize CSS

Normalize CSS は、ブラウザ間のデフォルトスタイルの差分を解消し、より一貫性のあるスタイルを提供することを目的としたサードパーティのスタイルシートです。

Reset CSS が全てのスタイルをリセットするのに対し、Normalize CSS は各要素のデフォルトスタイルをできるだけ保持しつつ、ブラウザ間の差分を調整するのが主な目的です。

- Examples of Normalize CSS

nicolas Normalize の後継として出てきた modern-normalize をみると、Normalize する行数がかなり減っているのがわかります。

CSS Remedy

Reset や Normalize とはすこし毛色の違うものとして、CSS Remedy があります。

Jen Shimmons をはじめ、CSSWG のメンバーが中心となって「今 UA StyleSheet の技術負債解消するとしたら、こういうスタイルシートになるよね」というモチベーションで作られたものです。

全てではないですが、現在の UA スタイル には、Mosaic など過去に栄冠を得たブラウザの UA StyleSheet の影響を強く受けているものがあります。これまでの CSS 仕様や現在の HTML Living Standard が推奨する body { margin: 8px;} なんかはその顕著な例で、そこには「Mosaic がそうだったから」以外の何の理由もないことが知られています。

ブラウザ間での CSS 実装に一貫性持てたとしても、それがベストプラクティスで一貫しているとは限りません。しかし、今から UA StyleSheet をベストプラクティスで大統一しようものなら、既存の Web サイトの互換性は崩壊してしまうでしょう。

そのため、CSS Remedy は、「CSSWG 的なベストプラクティスに則った UA Style を Author 判断で利用可能にする」ための手段として考案され始めました。

「技術的負債とも見做せるような互換性」に対して、「過去をリセットできるならこうしたい」というのが CSS Remedy(改善)です。

‘Because that’s what Mosaic did’ is exactly the kind of reasoning CSS Remedy is trying to leave behind.

---Eric Meyer

今回紹介した「Vendor Prefix」 や 「UA StyleSheet の差分」 は、結果として”技術的負債”や”爪痕”とも捉えられる CSS の特徴の一例です。これに対して、「初期からちゃんとベンダ間で慎重に議論を詰めておくべきだった」とか、「我先にと普及を優先しすぎだった」とか、今なら真っ当な批判はいくらでもできるかもしれません。

今は、標準が「標準」として認知され、互換性に対するさまざまな取り組みが根を張った結果、一貫した体験、より良いデザイン、機能を求めることに焦点が当てられるようになってきました。しかし、そもそもコンテンツが普及しなければ、そういう需要も生まれなかったとも考えられます。

標準の地盤も確立していなかった時代に、ベンダが実装を足踏みしていたら、テキストコンテンツであった HTML は広がり、Web はここまで試行錯誤でき、発展し得たのかということも、考えとしては持っておきたいものです。

Appendix

- Is Vendor Prefixing Dead? | CSS-Tricks

- Unfixed – Eric’s Archived Thoughts

- Body Margin 8px | Miriam Eric Suzanne

- A look at CSS Resets in 2018 | bitsofcode

- Killer Collection of CSS Resets | Perishable Press